外科

ご案内 スタッフ紹介 外来担当医表 学会・論文発表 診療実績 診療トピックス

ご案内

| ■診療内容 | 外科はおもに消化器(食道、胃、小腸、大腸、肝臓、胆道、膵臓など)、脾臓、乳腺、腹壁(鼡径へルニアなど)などの疾患と腹部外傷の診察、治療、手術を行っています。また、がんの終末期医療にも積極的に取り組んでいます。 (主な疾患) 食道:食道がん、食道良性腫瘍、食道裂孔ヘルニア、逆流性食道炎 胃:胃がん、胃良性腫瘍、胃潰瘍 小腸:十二指腸潰瘍、小腸腫瘍、腸閉塞、クローン病 大腸:大腸がん、急性虫垂炎、大腸良性腫瘍、潰瘍性大腸炎、直腸脱 肛門:肛門がん 肝臓:肝がん、転移性肝がん、肝良性腫瘍 胆道:胆道:胆石症、胆嚢がん、胆管がん 膵臓:膵臓がん、膵良性腫瘍、慢性膵炎 脾臓:脾腫 乳腺:乳がん、乳腺良性腫瘍、化膿性乳腺炎 腹壁:鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、へそヘルニア、腹壁ヘルニア、腹壁腫瘍、横隔膜ヘルニア 腹部外傷:交通事故 |

|---|---|

| ■施設認定 | 日本外科学会外科専門医制度修練施設 日本乳癌学会関連施設 日本消化器外科学会専門医制度指定修練施設 日本消化器病学会認定施設 日本がん治療認定医機構認定研修施設 日本胆道学会認定指導医制度指導施設 日本膵臓学会認定指導施設 |

スタッフ紹介

| 役職等 | 名前 | 資格 |

|---|---|---|

| 責任部長 | 上田 修吾 | 日本外科学会専門医・指導医 日本消化器外科学会専門医・指導医 消化器がん外科治療認定医 日本食道学会食道科認定医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 日本胸部外科学会専門医 |

| 部長 (長浜市病院事業管理者兼院長) |

髙折 恭一 | 日本外科学会専門医・指導医 日本消化器外科学会専門医・指導医 日本肝胆膵外科学会高度技術指導医 日本膵臓学会指導医 日本消化器病学会専門医 消化器がん外科治療認定医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 日本内視鏡外科学会技術認定医 |

| 部長 | 奥村 公一 | 日本外科学会外科専門医 日本消化器外科学会専門医 日本消化器がん外科治療認定医 日本内視鏡外科学会技術認定医 |

| 担当医師 (嘱託医) |

西川 忠男 | 日本外科学会認定医、専門医 日本胸部外科学会認定医 日本呼吸器学会呼吸器専門医 日本消化器病学会専門医 日本医師会認定産業医 |

| 担当医師 (嘱託医) |

東出 俊一 | 日本外科学会外科専門医、認定医 日本消化器病学会消化器病指導医・専門医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 日本消化器外科学会認定医・消化器がん外科治療認定医 日本乳癌学会認定医 日本体育協会公認スポーツドクター 日本乳がん検診精度管理中央機構検診マンモグラフィ読影認定医師(A) 日本人間ドック学会認定医 |

| 担当医師 (名誉院長・ 非常勤) |

野田 秀樹 | 日本外科学会指導医、登録医 日本消化器外科学会指導医、登録医、専門医、消化器がん外科治療認定医 日本乳癌学会認定医 日本消化器病学会指導医、専門医 日本がん治療認定医機構暫定教育医 ICD制度協議会認定ICD 日本医師会認定産業医 |

| 担当医師 (非常勤) |

大嶋 野歩 | 日本外科学会専門医・指導医 日本消化器外科学会専門医・消化器がん外科治療認定医・指導医 米国外科学会 外科専門医 日本内視鏡外科学会技術認定取得者 ダビンチ ロボット支援手術学会認定プロクター(結腸、直腸) hinotoriロボット支援手術学会認定暫定プロクター(直腸) 手術支援ロボット認定術者資格(da Vinci certificate,hinotori certificate) |

| ストーマ外来 | 笠原 みすず | 皮膚・排泄ケア認定看護師 |

| ストーマ外来 | 西尾 多恵 | 皮膚・排泄ケア認定看護師 |

※ストーマ外来について

毎週火曜日午前9時~12時(予約制)

ストーマケアの方法や皮膚障害、日常生活の悩みなど、皮膚・排泄ケア認定看護師が相談をお受けしています。

外来医担当表

外来担当医については、下記リンクをご参照ください。

休診、代診のお知らせについては、下記リンクをご参照ください。

学会・論文発表

学会・論文発表につきましては、下記リンクをご参照ください。

診療実績

(単位:件数)

| 手術 | 2024年 (1月~12月) |

2023年 (1月~12月) |

| 大腸がん手術 | 70 (内腹腔鏡下68) |

61 (内腹腔鏡下58) |

| 胃がん手術 | 28 (内腹腔鏡下27) |

44 (内腹腔鏡下41) |

| 肝臓手術 | 7 (内腹腔鏡下3) |

13 (内腹腔鏡下4) |

| 膵臓手術 | 13 (内腹腔鏡下6) |

19 (内腹腔鏡下10) |

| 食道がん手術 | 1 (内腹腔鏡下0) |

1 (内胸腔鏡下1) |

| 胆のう摘出術(結石、胆管炎・胆のう炎等) | 76 (内腹腔鏡下75) |

91 (内腹腔鏡下90) |

| ヘルニア手術 | 94 (内腹腔鏡下71) |

79 (内腹腔鏡下71) |

| 乳腺手術 | 78 | 62 |

※2023年1月~2024年12月の入院での手術件数を集計しています。

診療トピックス

術後早期回復プログラム(ERAS)を開始しました。

当院では、2023年1月より大腸がん患者さんを対象に、術後早期回復プログラム(ERAS) を導入しています。2022年国際的専門機関であるEncareに協力いただきながら、外科医師、麻酔科医師、手術室看護師、外科病棟・ICU看護師、理学療法士、管理栄養士、薬剤師、歯科医師、医療事務員などの多職種チームを立ち上げ、実践しています。科学的に証明された方法で手術前・手術・手術後管理を行うことにより、手術を受けていただく患者さんが、合併症を生じることなく安全に早期に退院いただくことが可能になっています。

大腸がん多発肝転移に対する二期的肝切除

~あきらめずに根治を目指す~

大腸がんは罹患数が年間約15万人とがん種別で最多となっています(国立がん研究センターがん情報サービス2018年データより)。肝臓は大腸がんで最も転移頻度の高い臓器であり、20-30%の大腸がん患者さんが経過中に肝転移をきたすとされています。がん全般において、肝臓を含めた遠隔臓器への転移はステージIVとなり、通常切除の対象にはなりません。しかし、大腸がんの場合は肝転移があっても肉眼的な完全切除により治癒する可能性があり、切除しない場合よりも生命予後が大きく改善することが知られています。さらに、近年化学療法の進歩により切除不能肝転移を切除可能な状態に転換できるケースが増えてきています。また、肝臓の左右両葉に及ぶ多発肝転移で、完全切除を行うと残肝機能不全が危惧される患者さんには、予定残肝(左肝)内の病変を先に切除してから、右肝の門脈塞栓を行って左肝を肥大させた上で後日右肝切除を行う「二期的肝切除」という手法があり、一部の高次医療施設で選択されています。当院でも外科、消化器内科、放射線科などのエキスパートによる集学的治療として第一例目となる二期的肝切除を実施しましたので紹介します。

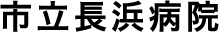

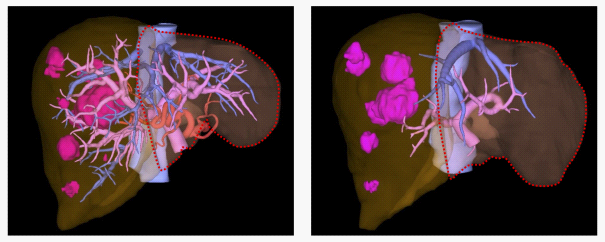

患者さんは60歳代で直腸がん・肝転移・肺転移と診断されました。右肝に9個、左肝に1個の肝転移を認め、完全切除には右肝切除+左肝部分切除が必要となり、予定残肝率は全肝の29%と不十分でした(図1. 左)。肝転移個数が10個と多く、肺転移もあることから、残肝機能面においても腫瘍条件としてもこの段階では切除不能とみなし、化学療法を組み合わせた二期的肝切除を計画しました。まず、腹腔鏡下に直腸切除+左肝部分切除を行い、化学療法を2ヶ月行ったところ、肝転移・肺転移とも縮小が見られました(図1. 右)。

図1. 左:診断時の画像所見。点線内が予定残肝。右:左肝部分切除後、化学療法後。

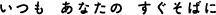

門脈は消化管(胃・小腸・大腸)や膵臓・脾臓からの血流が肝臓に流入する血管です。肝臓には門脈血流の受け皿としての役割があり、このことが肝臓を切除してもほぼ元通りの大きさに再生する要因の一つとなっています。しかし、肝切除後の残肝が小さすぎると(通常は残肝率が全肝の30%未満の場合)、肝臓が正常に機能しない肝不全という致命的な状態に陥ります。そのような状態が危惧される場合には術前に切除側の門脈塞栓を行うことで、残肝側に門脈血流を集中させ、あたかも肝臓を切除したかのような状況を作り出します(図2)。これにより、残肝体積は3週間で平均29%増大することを報告しています(Kasai Y, et al. Eur Surg Res. 2013)。

図2. 門脈塞栓。経皮的に門脈内にカテーテルを挿入し、右門脈を塞栓しています。

今回の患者さんでも、化学療法で腫瘍が制御されているのを確認した上で右門脈塞栓を施行しました。その結果、左肝の体積は+38%増大し、残肝率も42%となりました(図3)。この後に安全に右肝切除を行い、さらに半年間の経過観察の後に肺転移の切除も行い、肉眼的に完全切除が得られました。

図3. 左:門脈塞栓前。右:門脈塞栓後。点線内が予定残肝。

このように、当初切除不能と考えられる多発肝転移を有する患者さんに対しても決してあきらめることなく、関連診療科と連携して根治を目指した集学的治療を行なっています。

2021年 8 月31日

文責 笠井 洋祐

「膵臓・肝胆道外科外来」はじめました!

一般には治療が難しいとされている膵臓、肝臓、胆道(胆嚢と胆管)の疾患に対して、より専門的なアプローチで、さらに充実した診療体制を構築して行くことになりました。そこで、「膵臓・肝胆道外科外来」を新設し、関連医療機関の先生方と連携して、肝胆膵疾患の患者の皆様に最も望ましい治療を提供したいと考えています。関連医療機関からの紹介の方はもちろん、初診の患者さんも受け付けておりますので、肝胆膵疾患でお悩みの方は気軽に受診してください。当院の消化器内科をはじめとする関係診療科と協力して、診断と治療に当たらせていただきます。

1.膵臓

テレビや新聞で、膵臓がんは、最も悪いがんとしてしばしば報道されており、その5年生存率(がんと診断されてから5年間生存している人の割合)は8%以下、10年生存率では5%以下となっています。このような難治性の膵臓がんを克服するため、手術・化学療法(抗がん剤)・放射線療法などを組み合わせた総合的なチーム医療が必要となります。また、膵臓は胆管・十二指腸・脾臓など重要な臓器と接しており、その手術には最も高い技術を必要とします。当院ではこれまでに膵臓がんに対して積極的な手術治療ときめ細やかな化学療法を行い、安全確実な治療を提供してまいりました。特に難度が高いとされる膵頭十二指腸切除術も昨年度は10例以上に施行し、合併症なく術後3~4週間程度で安全に退院していただいております。2020年4月からは、京都大学において膵臓がんユニット長を務め、膵臓手術を指導・執刀してきた高折恭一医師が当院に着任しました。さらに、これまで京都大学肝胆膵・移植外科で活躍してきた2名の新進気鋭の外科医も加わり、当院の消化器内科・放射線科とともに十分な経験と機動力を有するチームで、診療させていただきます。

膵臓には、がん以外にも膵管内乳頭状粘液性腫瘍(IPMN)や粘液性嚢胞腫瘍(MCN)などの腫瘍ができることがあります。これらの腫瘍は前がん病変とされており、適切な診断に基づいて手術を行うことで、膵臓がんの発生を未然に防ぐことができます。また、膵臓には神経内分泌腫瘍(NET)が発生することもありますが、NETは比較的稀な疾患で、その診断と治療には専門的な知識が必要となります。当院は日本膵臓学会認定指導施設であり、膵臓疾患の専門家によるチーム医療を行なっています。IPMN・MCN・NETの外科治療には、体に負担の少ない手術が注目されています。特に膵臓の左半分にできる腫瘍に対しては、腹腔鏡下膵体尾部切除術が低侵襲手術として行われます。当院ではこれまでにも腹腔鏡下膵体尾部切除術を積極的に行ってきており、患者の皆様は合併症なく、早期に退院されています。膵臓の腹腔鏡手術は高難度ですが、当院では日本内視鏡外科学会技術認定医のもと、安全で確実な手術を行っています。

2.肝臓

肝臓は右上腹部に存在する人体最大の臓器で、成人では1〜1.5kgの重さがあります。腸で吸収した栄養を集めてタンパク質を合成、エネルギー源であるグリコーゲンを貯蔵、有毒物質を解毒、消化液である胆汁を合成・分泌といった生命維持に必要不可欠な機能を担っています。肝臓に発生するがんは原発性肝がん(肝細胞がん、肝内胆管がん)と転移性肝がん(大腸がんなど主に消化器がんからの転移)に大別されます。

(1) 原発性肝がん

原発性肝がんのうち、肝細胞がんが90%以上を占めます。肝細胞がんの多くは慢性肝炎から肝硬変を経て発生します。慢性肝炎の原因は、日本ではC型肝炎ウイルスによるものが最も一般的でしたが、近年抗ウイルス薬の開発が進み、C型肝炎由来の肝細胞がんは減少傾向にあります。一方、脂肪性肝炎を背景とする肝細胞がんが増加の一途をたどっています。脂肪性肝炎は大量飲酒によるアルコール性脂肪性肝炎と、飲酒歴のほとんどない非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)に分類されます。NASH由来の肝細胞がんは「メタボ肝がん」とも呼ばれ、糖尿病を中心とした高血圧症、脂質異常症、肥満症を背景として発症します。C型肝炎の患者さんは腫瘍マーカーの測定や腹部エコーで定期的に検査されているため、比較的早期に肝細胞がんが発見されることが多いのに対して、NASHの患者さんは進行した状態で発見されることが多いです。糖尿病で通院中の患者さん、あるいは脂肪肝と診断されたことのある患者さんには、定期的血液検査で肝機能をチェックすることが大切です。肝機能に異常があれば腫瘍マーカー(AFP, PIVKA-II)の測定、腹部エコー検査などが必要です。そのような場合には、かかりつけ医にご相談のうえ、当科あるいは消化器内科を受診してください。

肝細胞がんの治療は手術・ラジオ波焼灼療法といった局所療法、肝動脈化学塞栓療法(血管内カテーテル治療)、分子標的治療などがあります。腫瘍の大きさ・個数・部位・血管への浸潤の有無といったがんの進行度、肝機能、患者さんの状態等を総合的に考慮し、ガイドラインに基づいて、当院の外科・消化器内科・放射線科によるチーム医療を行います。

(2) 転移性肝がん

肝臓は、胃・小腸・大腸・膵臓などの消化器から門脈という血管を介して血流が集まる臓器であるため、消化器がんの転移が起こりやすい臓器です。血流を介した遠隔臓器への転移は最も進行したステージ4と判定され、一般的には手術の対象になりません。しかし、大腸がんや、膵臓・胃・直腸などに発生する神経内分泌腫瘍(NET)という特殊な腫瘍の肝転移では手術により生存率が改善することがよく知られています。元の腫瘍の状態、転移病変の大きさ・個数・部位、肝機能や患者さんの状態を総合的に考慮に入れ、術前・術後の抗がん剤を組み合わせつつ、できる限り積極的に手術を行なっています。

(3) 肝臓の手術

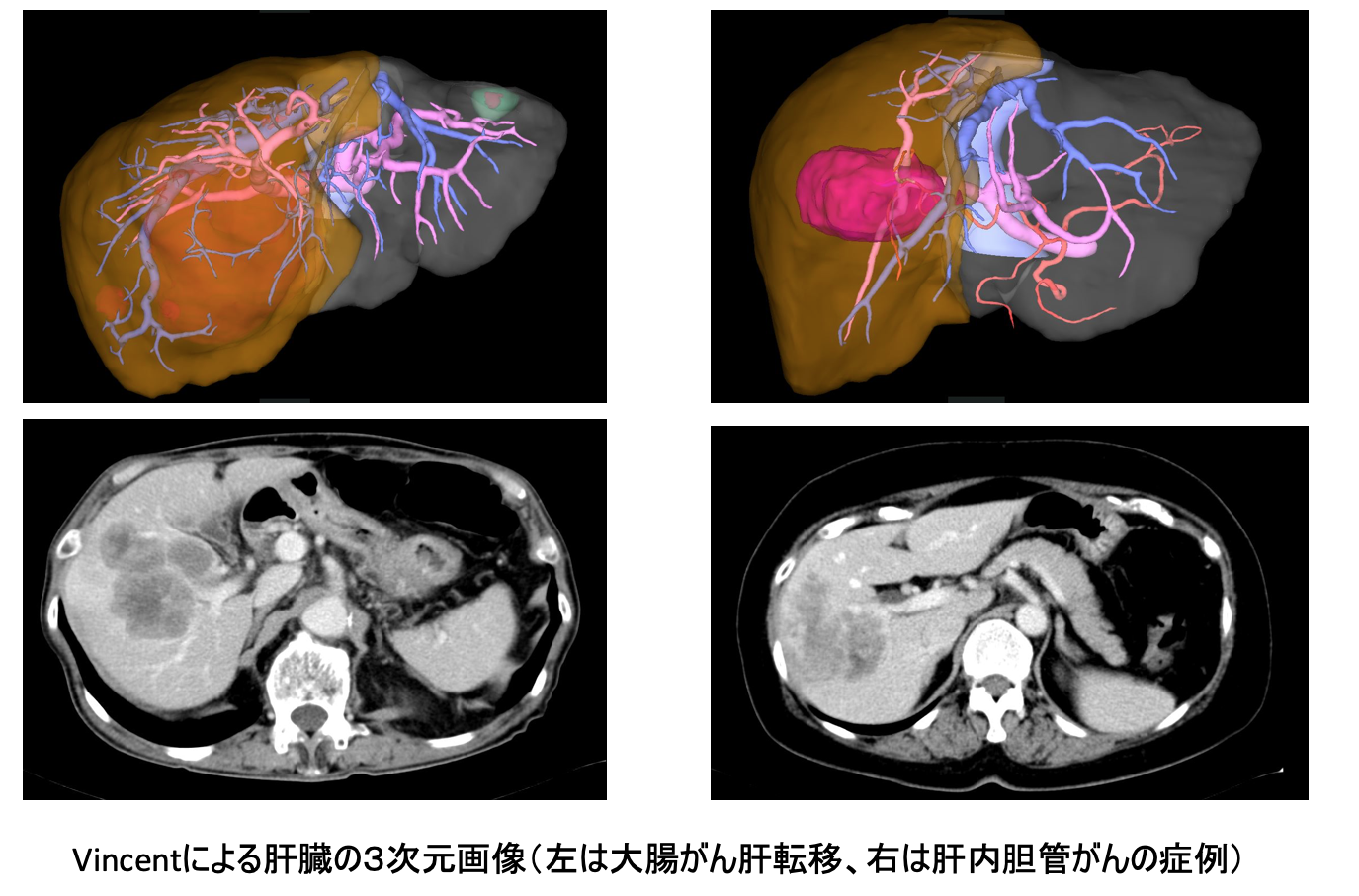

肝臓は切除してもほぼ元の大きさまで再生するという、成人の臓器では珍しい性質を持っています。肝機能によって切除許容割合は異なりますが、最大で全肝の70%まで切除可能とされています。造影剤を用いたCT画像を基に専用ソフトVincentで肝臓の3次元画像を作成し、腫瘍の状況に応じた切除範囲を手術前にシミュレーションし、肝機能と合わせて切除が妥当かどうかを判断します。

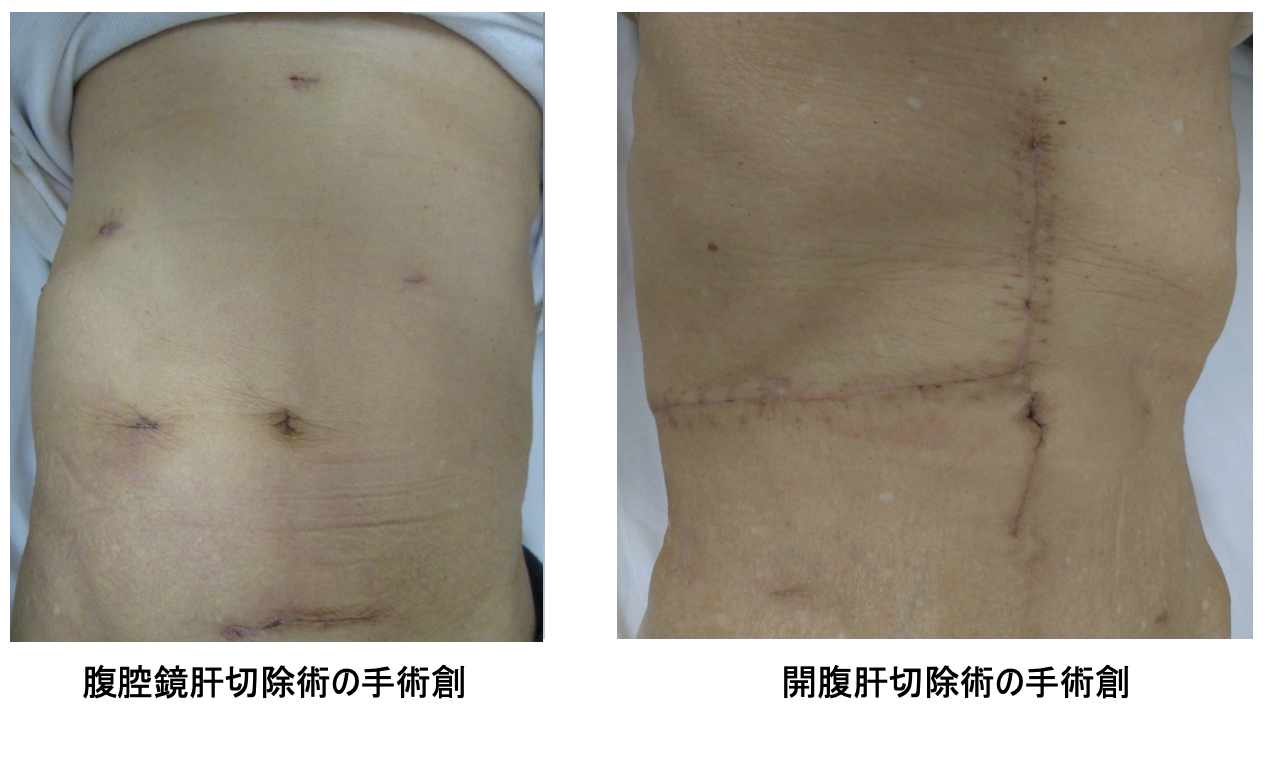

肝臓の手術は、開腹手術では大きな傷が必要となりますが、近年、胆嚢・胃・大腸の手術で普及した腹腔鏡手術が、肝臓手術でも応用されるようになってきています。当院では2018年から腹腔鏡下肝切除術を本格的に導入し、昨年は肝切除術全体の約60%の症例に対して腹腔鏡下肝切除術を行いました。合併症のない安全確実な手術を心がけており、術後在院日数(手術から退院までの日数)は平均8日間で、すべての患者さんが術後早期に元気に退院されています。腹腔鏡手術の利点としては、術中出血量が少ない、傷が小さい、術後の痛みが少ない、離床が早い、退院が早いことなどがあります。一方、開腹手術に比べ手術時間が長くかかり、腫瘍の大きさ・個数・部位によっては腹腔鏡手術では困難な場合があります。安全性と根治性を最優先に、個々の患者さんの状況に応じて開腹手術か腹腔鏡手術かを決定します。

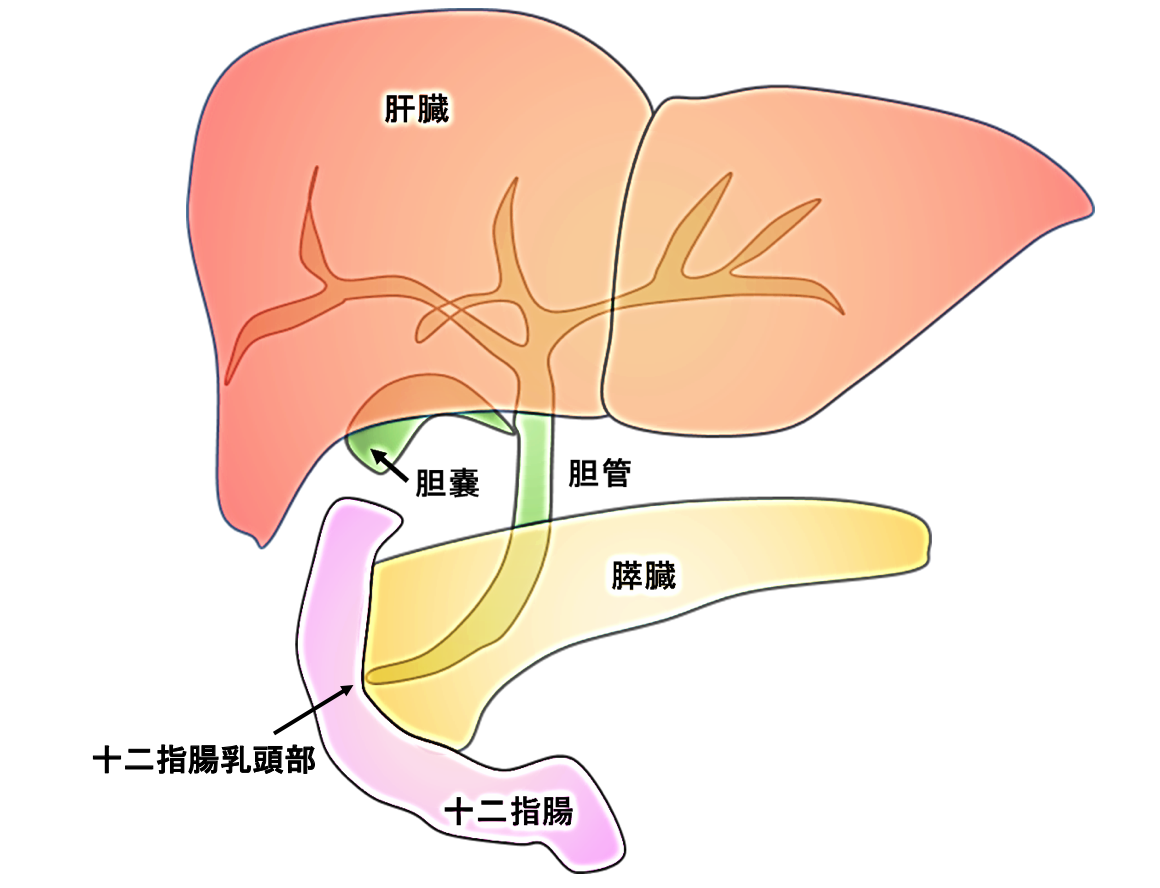

3.胆道(胆管・胆嚢)

胆道とは肝臓と十二指腸をつなぐ胆汁の通り道であり、胆管、胆嚢、十二指腸乳頭部に分けられます。胆管の長さは約10~15cmで太さは0.5~1cmです。胆嚢は胆管の途中に存在する長さ7~10cmほどの袋状の臓器で,食事をしない間はここに胆汁を蓄え、食事をすると胆嚢は収縮して貯めていた胆汁を排出します。

十二指腸乳頭部は胆管が十二指腸に開口する部分で、括約筋を収縮・弛緩させることで胆汁の流れを調節しています。胆汁は十二指腸に運ばれ、食べ物の中の主に脂肪成分の消化と吸収に重要な役割を果たします。

外科が扱う胆道の主な病気には胆道がんと結石(胆石)があります。

(1)胆道がん

日本人が胆道がんにかかる確率はアジア各国や欧米に比べて高く、2019年の癌死亡数予測において、 肺、大腸、胃、膵臓、肝臓に次いで 6番目に多いとされています。胆道は肝臓から膵臓の中を通って十二指腸につながっていること、胆管の壁が薄いこと、また近くに重要な血管や神経、リンパ節などが豊富に存在することから、胆道がんは、比較的小さい時からリンパ節転移や周囲への浸潤を伴うため、難治性のがんであるとされています。

手術で取りきることがほぼ唯一の根治的な治療であるため、腫瘍の位置や浸潤の程度を調べるCT、MRIをはじめ、さまざまな画像検査などを行う必要があります。これらの結果を総合的に判断し、必要に応じて肝臓、十二指腸、膵臓や血管などを合併切除する場合がありますが。当科では、このような難易度の高い手術も積極的に行うことで根治性を高めています。また消化器内科・放射線科と協力したチーム医療によって、外科治療だけでなく放射線療法や化学療法を活用し、個々の患者さんに適した最善の治療を行う事を常に心掛けています。

(2)胆石

胆汁の成分が固まって石状になり、胆管や胆嚢にできる病気です。結石がどこにあるかによって肝内結石、胆嚢結石、胆管結石と呼ばれ、胆嚢結石が全体の8割近くを占めます。胆石があっても必ずしも症状があるわけではなく、症状のないまま偶然行った検査で見つかることも珍しくありません。無症状で見つかった胆嚢結石に対しては原則として手術は行わず、定期的な経過観察とすることが多いです。ただ、一度でも胆嚢結石による症状や胆嚢炎を起こした場合は原則として手術(胆嚢摘出術)を行っています。悪性が疑われる時や、癒着が著しい場合などを除き、ほとんどの症例で腹腔鏡を用いて手術を行っています。腹腔鏡手術とはお腹の中に二酸化炭素ガスを注入して膨らませ、腹腔鏡と呼ばれる細長いカメラをお腹に差し込んで、その様子をテレビモニターに映し出し、鉗子と呼ばれる細長い器具を使って手術を行う方法で、先に述べた膵臓や肝臓の手術にも応用されています。腹腔鏡手術は開腹手術と比べると創が小さいため、痛みが少なく術後の日常生活への回復が早いことが特徴です。一方、実際に手で触れて手術ができないといった制限があるため、安全に手術を施行するには十分な経験が必要です。そのため当院では、技術認定医のもとで腹腔鏡手術を行っています。

胃がんについて

胃がんは世界の中でも日本で発生頻度の高いがんです。ピロリ菌感染が胃がんの原因となっていることが明らかとなり、除菌により徐々に発生頻度は低下していますが、まだまだ多くの胃がん患者さんがいらっしゃいます。

胃がんの自覚症状として、みぞおちの痛みや胸やけ、吐き気、食欲低下や、貧血進行や黒い便が出ることもあります。これらは胃潰瘍や胃炎でも生じる症状であり、胃がんの診断には内視鏡検査が必要となります。早期胃がんの段階では自覚症状がほとんどないこともあるので、無症状でも定期的な胃内視鏡検診が望まれます。食事のつかえ、体重減少は進行胃がんの可能性があります。

当院では胃がん学会が発表している「胃癌治療ガイドライン」に沿った標準治療を中心に、患者さんの全身状態を考慮しながら、最善の治療を提供します。

胃がんの進行病期(ステージ)は、1期(早期)から4期(進行)まで4段階に分類されます。胃がんの深さ、胃の近くにあるリンパ節への転移(がんが広がること)、胃から離れた臓器への転移の状態で進行病期分類します。進行病期により、下記の通りがんの治療法、がんの治りやすさが決まります。

患者さんに一番優しい治療は胃を温存することです。早期胃癌(1期)の中でがんが胃粘膜内にのみ存在する場合には、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)により根治が得られることがあります。手術が必要な場合は、切除する範囲を小さくする縮小手術、胃を温存する手術方法を検討します。

胃がんが胃の近くに限られている場合(2期、3期)、手術と手術後の抗がん剤を組み合わせて根治を目指します。胃がんのできた場所や進行状況により、胃を切除する範囲(胃を一部残すか全部摘出するか)を決定します。

胃がんが離れた臓器に転移している場合(4期)は、残念ながら胃がんを根治するのが難しい状況で、抗がん剤治療が中心となります。患者さんの病状などを考慮しながら、お元気に過ごしていただける期間が長くなるように、抗がん剤と手術などさまざまな治療法を組み合わせて対応しています。

胃がんの手術は、体への負担が少なくなるようにお腹に小さい穴を5箇所開けて専用の器具を挿入して実施する「腹腔鏡手術」を行いますが、がんの進行状況・全身状況により20cm程度切開する「開腹手術」となることもあります。手術後には十分に鎮痛剤を使用しながら、合併症なく早期に退院できるよう手術前・手術後にリハビリテーションを行なっています。

胃切除後、また抗がん剤治療を行うと、食事量が少なくなり、体重や体力が低下します。胃切除後には、食後に動悸、発汗、気分不良が生じる「ダンピング症候群」が生じやすくなるため、よく噛んで時間をかけて、1回に食べる量を減らして何回か分けて食べるなど、食事に工夫が必要となります。胃切除後は貧血になりやすくなるため、注意が必要です。胃全摘術後は食べたものが食道内に逆流することで肺炎を生じやすいため、特に高齢者は就寝前の数時間は飲食しないこと、介護用ベッドなどを利用して頭・上半身を上げるよう傾斜をつけることで肺炎を予防する対応が必要です。

患者さんが安全に治療を続けられるように、当院では栄養剤や支持療法を工夫していますので、治療を担当する医師や薬剤師、看護師など医療者にご相談ください。

胃がんの中でも、胃壁全体が硬く厚くなりながら広がっていく「スキルス胃がん」は腹膜播種転移が生じやすく、治療が難しいことが多いです。当院はスキルス胃癌に対する治療開発を目的として、全国の医療施設と共同で「医師主導治験」を実施しています。詳しくは担当医師までお知らせください。セカンドオピニオンも実施しています。

*4型進行胃癌に対する術後または周術期補助化学療法としての全身・腹腔内併用化学療法と全身化学療法の無作為化比較第Ⅲ相試験

*治験参加施設

大腸がんについて

大腸がんは50歳ころから増加し、高齢になるほど多く認められます。

大腸がんの死亡率は男性では肺がん、胃がん、肝がんについで第4位ですが、女性では第1位です。大腸がんによる死亡数は増加の一途を辿ってきましたが、これには高齢化や食生活の欧米化が関係していると考えられています。1990年代半ば以降、死亡率はやや減少傾向にあります。これには定期健診の普及で早期発見が増えたことや、医療技術の進歩などが寄与していると考えられます。

大腸がんの自覚症状は、大腸の何処にできるか、またどの程度の大きさのがんであるかによって違います。一般的に肛門から遠い上行結腸では症状が出難く、肛門に近いS状結腸や直腸では出易いと言われています。最も頻度が高いのが血便で、暗褐色の血液が便に混じっていたり、黒い血塊が出たりするなら医師への相談をお薦めします。便が細くなったり、残便感、腹痛、下痢と便秘の繰り返しなどの症状が出ることもあります。

大腸がんは早期であればほぼ完治しますが、一般的にその時期に自覚症状はありません。したがって、無症状の時期に発見することが重要となります。大腸がんの検診で代表的なものは、便の免疫学的潜血反応、いわゆる検便で、食事制限なく簡単に受けられる検査です。

大腸がんの確定診断をするには、実際にがんを見るために大腸カメラ(下部消化管内視鏡検査)による検査が必要です。

大腸がんの治療は病気の進行度(ステージ)によって、標準化されたガイドラインで細かく決められています。小さな早期のがんなら大腸カメラによる切除も可能です。通常はがんのある部分を含めて腸管を切除し、周囲のリンパ節を取り除く手術を行います。当院では従来の開腹術に加え、大腸がんの存在する部位、進行度によっては体に1cm前後の穴を数箇所開けて行う腹腔鏡による手術を行っています。通常の開腹術よりも傷が小さくてすみ、早期回復、早期社会復帰が望めます。

大腸がんは手術によって根治の見込める病気です。健康的な生活を心がけ、できるだけ早期に発見できるよう、定期検診に努めましょう。

当院では2023年1月より大腸がん手術を対象に、術後早期回復プログラム(ERAS)を導入しています。国際専門機関Encareに協力いただきながら、各専門分野の医療スタッフが回復を遅らせる手術合併症を引き起こす原因を解決し、研究成果に基づいた最新の方法で手術前・手術・手術後管理を行います。術前の禁煙・禁酒、術前・術後リハビリテーション、手術前後に栄養剤を内服することで絶食する期間を短くし、手術後早期にベッドから起き上がり歩行することなどを実施しています。ご高齢の方も含めて手術後早期に回復され、入院期間が短くなるだけでなく、合併症なく元気に退院していただけます。

詳細は、病院ホームページ「臨床研究に関する情報公開」をご覧になっていただくか、当院スタッフにおたずねください。

乳がんについて - 発見から診断まで

乳癌の発見の過程にはおよそ二通りの道筋があります。ひとつは、ある日、偶然に自分の乳房にしこり発見し、病院へ来られる場合です。もうひとつは、乳癌検診をうけて乳房に異常があるとされ、来院される場合です。いずれの場合も、その時点ではまだ乳癌と決まったわけではありません。ここから、乳腺外来での仕事が始まります。

ここでは、乳癌であるかどうかをどうやって決めるかをご説明します。

まず、問診。いつからしこりがあるのか、大きさに変化はないのか、伺います。また、乳房は月経の周期で非常に変化しますので、月経の状態についてもお聞きしますが、びっくりしないでくださいね。

つぎは、視診。乳房に左右差はないか、皮膚にえくぼのようなへこみはないか、乳頭部のまわりにただれはないかを観察します。

そして触診。座った状態と、横になった状態の両方で、指先の腹を滑らすようにしてしこりを探します。乳頭を押して、何か分泌物がないかも重要な観察項目です。

検査手段として、乳房X線撮影(マンモグラフィ)と、超音波検査(エコー)があります。マンモグラフィは、乳房を挟み込むようにしてレントゲン写真を撮ります。乳房を挟まれてちょっと痛いですが、触診だけではわからない変化を非常によく発見してくれます。たいへん重要な検査ですので、少し我慢してください。エコーも重要な検査で、しこりの性状がよくわかります。こちらは全く痛くありません。両者とも病院に来られたその日に終わります。

マンモグラフィ、エコーで悪性(つまり、乳癌)の疑いが少しでもあれば、細い注射器でしこりや、おかしな部位の細胞を吸引して顕微鏡で調べます。顕微鏡での細胞の検査は、専門の先生(病理学の先生といいます)が担当しており、結果がでるまでに普通1週間ほどかかります。

細胞の検査で悪性と診断されれば、乳癌にまず間違いありません。しかし、取れた細胞の状態によっては判断のつきにくいことがあり、まれにですが良性と判断されたもののなかにも悪性の病気が隠れているこがあります。

細胞の検査結果が悪性と出なくても、触診、マンモグラフィ、エコーを総合的に判断して、しばらく定期的に様子を見ることもあります。また、場合によっては確定診断を得るためにしこりの切除(生検といいます。乳癌の手術よりもずっとずっと小さくとります)をする事もあります。

いずれにしても、これらの判断がわれわれ乳腺外来医師にとって一番重要で、難しいものなのです。ですから、何ヶ月後に再診察をお願いしたら、どうか忘れないでください。乳癌でないことを期待しつつ、他方で、乳癌を見落とさないように一生懸命診断しているのですから。

急性虫垂炎について

1.急性虫垂炎とは

俗に言う盲腸炎のことです。欧米の白人に多く線維成分の少ない蛋白質の多い食事が原因といわれています。虫垂は盲腸から出ていて長さ約3~4cmの臓器です。ここに糞石やリンパ組織の肥厚により虫垂の内腔が狭くなり粘膜の循環しょうがいが生じ細菌が増殖し炎症を起こします。その他の原因としては全身のリンパ節が増殖する病気にかかり、この際、虫垂のリンパ節に細菌感染を生じ発症するとも言われています。虫垂炎は炎症の程度で3段階に分類され(病理分類)カタル性虫垂炎、蜂窩織炎性虫垂炎、壊疽性虫垂炎と分類されます。

2.症状

腹痛(主に右下腹部の痛みや圧痛)、下痢、発熱などがあります。初めは胃の痛みから始まり、時間とともに痛みが右下腹部へ移動するといった経過をとることが多いようです。放置しておくと炎症が進み虫垂に穿孔をきたし(穴が開き)腹膜炎となり致命的になることもあります。特に小児や高齢者は進行が早いです。また下痢を生じることも多いです。

3.診断

症状、採血データ、レントゲン、場合によってはCTなどから虫垂炎と診断します。ただし確定診断は手術により虫垂の所見を確認しないとできません。また虫垂炎と区別がつきにくい病気として大腸憩室炎、回盲部膿瘍、卵管炎(女性)などがあります。

4.治療

(1)手術

虫垂炎は放っておくと致命的になることがあるため、虫垂炎の診断がつけば原則として手術により虫垂を切除します。手術は、体への負担が少なくなるようにお腹に小さい穴を数箇所開けて専用の器具を挿入して実施する「腹腔鏡手術」を行いますが、炎症が高度広範囲となり腹膜炎を生じている場合には、腹腔内を洗浄し排液チューブを留置する場合、周囲の大腸(盲腸・上行結腸)小腸の一部を含めて切除する場合、開腹手術になる場合があります。

(2)内科的治療

虫垂炎がごく軽度である場合は、絶食と抗生剤の点滴治療により軽快することもあります。

5.麻酔

麻酔科医師により、原則全身麻酔を行なっています。

6.手術の危険性

合併症としては、腹膜炎を起こしているときに生じることが多く、腹腔内膿瘍、創部膿瘍、腸閉塞などがあります。

7.手術後の経過

腹膜炎を起こしていなければ入院期間は約1週間程度です。腹膜炎を起こしている場合は平均2~3週間、長いときでは1ヶ月程度かかることもあります。

成人のヘルニアについて

ヘルニアとは、腸や卵巣などのおなかの中の組織が、おなかの壁(腹壁)のすき間から外側へ飛び出してくることを言います。日本人の約6%が持っておりおなかの壁のすき間の場所の違いにより、幾つかの種類に分けられます。

鼠径ヘルニアは、そけい部の筋肉組織などが老化などにより、薄く弱くなって脚の付け根が膨れます。昔は、歩くのに不便なほど大きいヘルニアがありましたが、今日ではそんなにひどいのはめずらしくなりました。しかし、小さな盛り上がりでも日常生活の支障になりえますので、手術することをお勧めします。

大腿ヘルニアは高齢の女性に多くみられるのですが、鼠径ヘルニアより少し下の脚の付け根が膨らみます。嵌頓といって飛び出た腸がおなかの中に戻らなくなって腐ってしまい危険なことがありますので、気がつき次第に手術をしておくことをお勧めします。

ヘルニアを治すには、おなかの壁のすき間を塞ぐ手術が必要です。90歳をこえていても、身の回りのことをご自分でなされる方は手術の適応があります。

手術方法によっては局所麻酔で日帰り手術も可能ですが、通常は5日程度の入院が必要です。手術後1週間は、あまり激しく動かない方がよいでしょう。

ヘルニアがあると、いつも下腹部に不快感や痛みのあることが多く、運動するのに危険もあって、とてもゆううつなものです。ヘルニアのない明るい生活をいたしましょう。