歯科眼科技術室

業務内容 保有資格 学会・論文発表 歯科衛生士の業務 口腔ケア 歯科技工士の業務 視能訓練士の業務 眼科専門外来 ロービジョン外来 斜視弱視外来 視能訓練外来

業務内容

歯科口腔外科外来には、歯科衛生士4名・歯科技工士1名・歯科助手1名が勤務し、眼科外来には視能訓練士4名が勤務しており、外来診療に直接関わる技術職として地域医療の発展に貢献しています。

〈歯科衛生士・歯科技工士〉

口腔衛生管理や各種補綴物の製作といった各職の業務はもとより、他職種と連携しながら摂食嚥下機能の回復をはかるなどして多岐にわたりその職能を発揮しています。

周術期口腔機能管理においては、手術を受けられる患者さんの口腔ケアを実践しており、化学療法や放射線治療、緩和ケアを受ける患者さんについては、各々の認定看護師と連携をとりながら、効果的な口腔ケアの実践に取り組んでいます。また、全身麻酔手術における気管送管時の歯牙損傷を防止するためにマウスガードの製作なども行っています。

〈視能訓練士〉

視能訓練士は、眼科一般検査のみならず、白内障手術における術後成績の精度管理など、術後満足度QOV(Quality of Vision)の向上に努め、さらにはロービジョン外来や斜視弱視外来、視能訓練外来の専門外来にて、幅広く患者さんのニーズに対応できる体制を整え、医療技術職として医師や他職種と連携してチーム医療の推進に努めています。

保有資格

| 日本歯科技工学会認定専門歯科技工士 | 1名 |

|---|---|

| 日本歯科衛生士会摂食嚥下認定歯科衛生士 | 1名 |

| 日本視能訓練士協会認定視能訓練士 | 2名 |

学会・論文発表

学会・研究発表(令和6年度)

佐波拡弥、新田朋美、澤田 園、丹下由貴、西村宗作

「眼科評価を取り入れた高次脳機能障害の自動車運転適性評価」

第65回日本視能矯正学会 令和6年11月(宇都宮市)

近藤昭仁

「歯科技工に関するインシデント報告の特徴について」

第7回国際歯科技工学術大会・第46回日本歯科技工学会学術大会 令和7年1月(豊中市)

学会・研究発表(令和5年度)

谷地柚香、長谷川博美、藤田亜沙美

「骨吸収抑制薬関連顎骨壊死患者に対して口腔衛生管理を行った1例」

日本歯科衛生学会第18回学術大会 令和5年9月(静岡市)

佐波拡弥、新田朋美、澤田 園、丹下由貴、福嶋光緒

「眼科評価を取り入れた高次脳機能障害の自動車運転適性評価」

第20回日本医療マネジメント学会京滋支部学術集会 令和5年10月(長浜市)

歯科衛生士の業務

〈業務の概要〉

歯科医師や歯科技工士、歯科助手、オペレーターと連携して様々な業務を行っています

| 歯科予防処置 | 歯垢や歯石を除去して虫歯の予防や歯周病の進行を予防する処置を行います。 |

|---|---|

| 歯科診療補助 | 診療が安全に行われるように、歯科医師が円滑に治療するための補助をおこない診療をサポートします。 |

| 歯科保健指導 | 外来における歯磨き指導や入院中の患者さんの病室に訪問しておこなう口腔ケアなどを通じて体と口腔の健康全般を患者さんと一緒に考えます。 |

| (1)外来診察 | 月・水曜日および火・木・金曜日の午前は外来業務で、歯科医師の介助を行い、同時に入院中の患者さんの口腔ケアもおこなっています。 (火曜日は予約のみの診察です) |

|---|---|

| (2)口腔ケア | 火・木・金曜日の午後には、スケーリング(歯石除去)や口腔衛生指導などの口腔機能管理を実施しています。また、病棟職員に対して口腔ケア実施方法の指導も行っています。 |

| (3)嚥下回診 | 病棟の嚥下診察前には、必ず口腔ケアを行います。嚥下チームの一員として、他職種と協働して嚥下機能の回復を図ります。 |

| (4)障害者外来 | 毎月、第1と第3水曜日の午後は障害者外来を開いています。診療の介助とともに、ご家族と一緒に歯磨きを実施するなどしてブラッシングの指導も行 っています。 |

口腔ケア

〈業務の概要〉

歯科口腔外科では入院中の患者さんの口腔ケアを行っています。

平成26年度からは周術期(手術前後の期間)および化学療法や放射線治療中、緩和ケアを受けられる患者さんへの口腔ケアも実施しています。

〈口腔ケアとは〉

お口の中には約100億個の細菌がいるといわれています。歯の表面に付着する「歯垢(しこう)」は食べカスではなく、細菌のかたまりです。歯垢は「うがい」では取り除くことができないため、とくに手術前の「口腔ケア」では、「歯垢」や「歯石(しせき)(歯垢が固まったもの)」をできる限り除去してお口の中を清潔に保ちます。また、歯のない方も舌の清掃や入れ歯の清掃方法などを指導いたします。

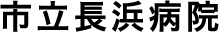

〈口腔ケアの効果〉

1. 術後の肺炎予防に効果があります

お口の中の細菌が肺に入ると肺炎をおこします。特に手術後で抵抗力が下がった患者さんには発症のリスクが高くなります。また全身麻酔の手術では挿管チューブとともに、口腔内の細菌が気管に押し込まれて肺炎が起きる可能性があります。

2. 手術部位の感染予防に効果があります

唾液とともに飲み込んだ口腔内細菌が手術した部位に感染することにより、手術後の治癒が遅れる可能性があります。

3. 口腔疾患の予防、軽減をはかることができます

化学療法や放射線治療によって口腔粘膜炎などが発症する可能性があります。

4. 全身麻酔の挿管時に問題となる、ぐらつきのある歯を発見することができます

歯がぐらついている(動揺している)と気管内挿管時に歯牙を損傷する可能性があります。手術の前に抜歯や固定、保護するためのマウスガードを作成する必要があります。

口腔ケア用品の使用方法などについてもご提案します。

各種口腔ケア用品は院内コンビニエンスストアでお取り扱いしています。

歯科技工士の業務

〈業務の概要〉

義歯、金属冠などをはじめ、治療に用いられる種々の装置の製作・修理を行います。歯科医師の診断と治療により、患者さんに必要とされる補綴物や各種装置を歯科医師からの指示により製作しています。

〈特色ある技工〉

当院では口腔外科および専門的診療に伴う歯科技工として、主に以下のような補綴物、装置を製作しています。

(1)顎骨骨折治療における技工

(2)顎欠損における技工

(3)顎関節症治療における技工

(4)口腔外科治療補助装置の技工

(5)摂食・嚥下障害における技工

(6)医科歯科連携による技工

(7)周術期における技工

全身麻酔による手術を控えた患者さんの口のなかにぐらついた歯があると、麻酔における気管内挿管時に歯が破折するなどのおそれがあります。動揺歯を保護する目的で、術前にマウスガードを製作します。

このほかにも様々な技工を行っています。

(1枚目)睡眠時無呼吸症候群に用いる口腔内装置

(2枚目)手術中に動揺歯を保護する口腔内装置

視能訓練士の業務

〈業務の概要〉

(1)視機能検査

矯正視力検査、屈折検査、眼圧検査、視野検査(HFA,GP)、調節力検査(石原式近点計)、斜視検査、眼球運動検査(Hess)、色覚検査、眼底写真撮影、光干渉断層計(前眼部・後眼部OCT)、超音波検査(A・Bモード)、光学式眼軸長測定、角膜内皮細胞撮影、中心フリッカー値測定、眼球突出度検査、網膜電位図(ERG)、深視力検査(三杆法)、眼鏡処方

(2)斜視・弱視に対する視能訓練

(3)低視力や高度の視野異常がある方への視覚補助具選定や生活支援の情報提供

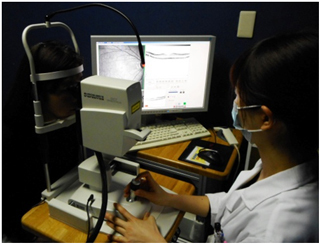

(1枚目)外来検査室

(2枚目)光干渉断層計

〈主な外来内容〉

(1)斜視・弱視に対する視能訓練

子供の視機能は生後3ヶ月から8歳頃にかけて発達します。その発達期の間に遠視や乱視などの屈折異常や斜視などが存在する場合、弱視や斜視の悪化をきたすおそれがあるため、眼鏡や手術などで治療する必要があります。当院では以下の専門外来で対応しています。

*斜視弱視外来 :毎週金曜日、午後(予約制)

(2)白内障術前検査

「白内障」は加齢とともに眼内の水晶体というレンズが濁る疾患です。白内障手術は、濁った水晶体を人工の「眼内レンズ」に置き換えることで視力回復をはかります。

術前検査外来では、眼内レンズの度数を決定するための術前の角膜形状の解析や眼軸長(眼の長さ)などを測定します。

*術前検査外来:毎週火・木曜日、午後(予約制)

(写真)前眼部OCT(CASIA2)・光眼軸測定装置(OA-2000)

(3)視野検査

緑内障など視野に影響を及ぼす疾患では、今後の治療方針や生活への影響を知るうえで定期的な視野検査が必要になります。視野検査には静的視野検査(ハンフリー視野計:HFA)、動的視野検査(ゴールドマン視野計:GP)の2種類があります。いずれも検査には30分ほどの時間を要しますので、緊急の場合を除き、予約制で実施いたしております。予約時間に遅れないようお願いいたします。

(1枚目)ハンフリー視野計

(2枚目)ゴールドマン視野計

(4)眼鏡処方

眼科での通常の視力検査に用いるレンズ度数は長時間装用に向かない場合が多く、また遠用、近用、遠近両用など用途に応じて合わせるため、メガネ度数の決定には時間がかかります。(当院ではメガネ度数決定後、15分ほど装用テスト行います)

眼科ではメガネを合わせた後、度数を記載した「眼鏡処方箋」をお渡ししますので、それを眼鏡店にご持参のうえ、メガネを作製していただきます。

*眼鏡処方外来:毎週火・木曜日の午前、または月・水曜日の午後(予約制)

(5)ロービジョン外来

低視力や高度の視野異常(ロービジョン)の状態にある方は、生活に不自由を生じる場面が多くなりますが、拡大鏡などの「視覚補助具」を活用することで、不自由度を軽減することができる可能性があります。こうした補助具の選定のほか、日常生活の工夫など、その方の眼の状態に応じた指導を行います。日常生活の見え方で支障を感じておられる方は、是非ご相談ください。

*ロービジョン外来 :火曜日午後(予約制、不定期)

眼科専門外来

眼科外来では、以下の専門外来(予約制)を設けております。

ご希望の方はまず一般外来を受診し、医師へご相談下さい。

ロービジョン外来

診療時間:火曜日 午後(予約制、不定期)

1日1名のみに限定し、1~2時間ほどかけて対応いたします。日常生活の見え方で支障を感じておられる方は是非ご相談ください。

【事前の診察】

視力検査や視野検査を行い、必要に応じて身体障害者手帳の取得や障害年金等について相談します。医師の診察のうえ、ロービジョン外来の予約をお取りします。

【外来の流れ】

| (1)問診 | 生活上でお困りの内容についての聞き取り |

|---|---|

| (2)視機能評価 | 視力・視野評価、読み書きの現状の把握など |

| (3)補装具の選定、使用練習 | 必要に応じてメガネや拡大鏡などの視覚補助具、生活便利グッズの提案、使用方法の説明・処方 |

| (4)生活上の相談 | 「見る」ためのポイント、自立歩行や誘導方法など、個々の生活や視機能に応じた相談(必要に応じ、福祉施設の紹介) |

(身体障害者手帳をお持ちの方は助成の対象となります)

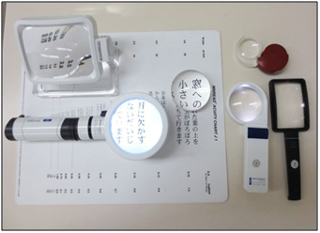

(1枚目)拡大鏡

さまざまな倍率や形状があります。

視力や見たい対象の大きさに合ったものを選ぶ必要があります。

(2枚目)遮光眼鏡

まぶしさを軽減し、コントラストを改善する医療用のレンズです。

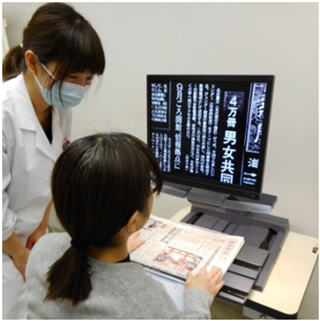

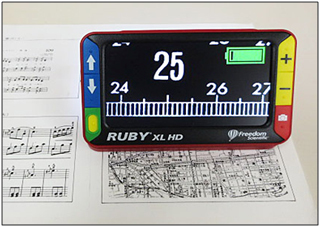

(3枚目)拡大読書器(携帯型)

(4枚目)拡大読書器(卓上型)

液晶画面に文字等を大きく映し出す器械です。

斜視弱視外来

診療時間:毎週金曜日 午後(予約制)

小児のみに限定した予約制で、落ち着いた環境で検査を行えるように配慮しています。

【主な検査・指導内容】

視力検査、屈折検査(調節麻痺剤による屈折検査)、眼位検査、眼球運動検査、両眼視機能検査、弱視治療用眼鏡・プリズム眼鏡処方、弱視訓練(眼鏡装用、アイパッチ指導など)、斜視訓練(輻湊訓練指導など)、色覚検査

小児の視力発達には病気の「早期発見・早期治療」が重要です。

お子様が乳幼児健診や学校検診で要精査判定を受けたり、ご家庭で気になる様子がありましたら、眼科での専門的な検査を受けることを強くお勧めします。

当院の受診をご希望の方は一度眼科外来へご相談下さい。

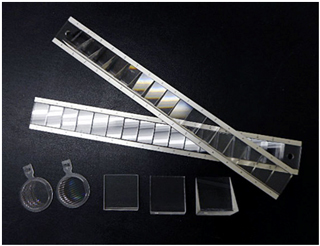

(1枚目)絵指標

ランドルト環「C」による視力検査が難しい2~3歳児の視力検査を大まかに行います。

(2枚目)各種プリズム

斜視の角度を測定します。